黄帝姓姬,炎帝姓姜,蚩尤姓什么?甲骨文改写认知

大约4600年前,中国出现“上古版三国争霸”,炎帝部、黄帝部、蚩尤部三国相杀,最终黄帝通过阪泉之战、涿鹿之战,先后击败了炎帝与蚩尤,进而一统上古。此后,中国历史进入新阶段,黄帝之后的帝王都是“人形”,之前帝王多是“半人的神形”,如炎帝、女娲、蚩尤等都是兽首人身或人首兽身,因此黄帝之后似乎表明中国社会进入了“人”的时代。

不过,这个中国历史上的第一个三国时代,由于年代久远,后人穿凿附会,让炎帝、黄帝、蚩尤的事迹变得更为传奇之余,却也让他们的真实形象变得“面目全非”,以至真假难辨,最为典型的问题之一,就是黄帝、炎帝、蚩尤的姓氏问题,大抵就是后人附会之作。

关于黄帝姓氏,历史上主要有两种说法,都是出自于正史:

《国语》记载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。”

对于黄帝其人,如今较为公认的观点是“周人的古史系统有三次建构,周人逐步将祖先的时代提前,最终以黄帝为祖”,也即黄帝是周人祖先,周人建立周朝之后,为了政权的合法性,逐步将黄帝出生年代提前,让他成为天下万族的始祖。所以,颛顼、帝喾、帝舜、大禹、商汤楚人等似乎都是黄帝的血缘后代,而这显然是不可能的。由于周人为姬姓,倒推即可知道黄帝也是姬姓,因此黄帝为姬姓相对来说比较靠谱。当然,黄帝本人是否有姓氏,这是另一个话题。

吊诡的是,司马迁在撰写《五帝本纪》时,不可能不知道《国语》的记载,但他在《五帝本纪》中却说“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕”,认为黄帝姓公孙。所谓“公孙”姓氏,如今可以确认始于春秋战国,“公”即公族——王族,“公孙”即是王族之孙,在等级森严的周朝时代,公孙、公子等不是随便称呼的,必然需要相应的身份。因此,黄帝肯定不可能姓公孙,大概是黄帝是上古诸侯后代,被认为拥有“公孙”身份,故而被认为姓公孙。

显然,司马迁搞错了黄帝姓氏,但问题在于,司马迁为什么认为黄帝的姬姓不可信?相信司马迁博览群书,甚至阅读过一些如今已经失传的书籍,经过详细的考证之后,最终认为姬姓不可信,于是才选择公孙姓氏。因此,从司马迁的人品、治史态度、以及他不采用姬姓来看,黄帝姬姓可能也不可信。

如果说黄帝姓不姓姬,还不能轻易否定的话,那么史书记载的蚩尤姓氏,随着甲骨文的出土,就基本可以否定掉了。

春秋之后,中国史书上对蚩尤记载较多,上古时代九黎部落的领袖,相传面如牛首背生双翅,还有说铜头铁额、八条胳膊、九只脚趾等,最终被炎黄联手杀死。但初期史书上都没有提到蚩尤姓氏,后来才有记载说蚩尤姓姜,比如宋朝罗泌《路史·后纪四》中说“蚩尤姜姓,炎帝之裔也。”

之所以说蚩尤姓姜,古人的逻辑在于蚩尤原本是炎帝的诸侯,随着炎帝王朝传承十余代,到“榆罔”时衰落,黄帝与蚩尤就先后独立了出去,而炎帝姓姜,因而由此推测蚩尤也姓姜。值得一提的是,黄帝原本也是炎帝的诸侯,为何蚩尤姓姜,而黄帝姓姬呢?或许,这就是胜利者的待遇,黄帝是最终胜利者,周人又以黄帝为祖,因此古人认为黄帝自然不可能跟炎帝姓。

但炎帝姓姜,并不是蚩尤姓姜的必然结果,周朝百余个诸侯国,其中就存在大量非姬姓诸侯,因此蚩尤未必与炎帝一个姓。更为重要的是,即便蚩尤与炎帝一个姓的话,他也未必姓姜,原因在于姜姓最早才出现在商朝末期。

大约在商朝中期,商人与羌人发生冲突,在战争中商人俘虏了不少羌人,于是商人创造了两个字来表示羌人。

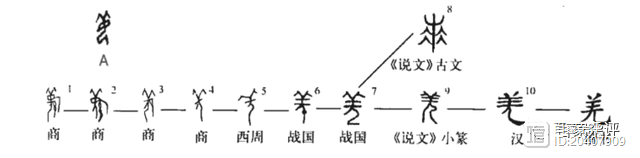

第一个是羌字,甲骨文字形如下,是“人戴羊角”的形象,本义是“牧羊之人”,但在初期这个人身上有绳子,代表被捆绑,后来身上绳子不见了。

从字形上也可以看出商羌关系,早期商羌战争,后期商羌和平,于是初期羌字上有绳索,后来羌字上无绳索。

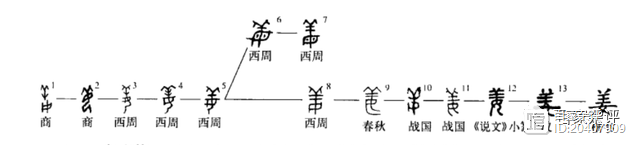

第二个是姜字,甲骨文字形如下,是“头戴羊角的女人”形象,甲骨文专家赵诚说“像女子头上有羊角之形,指从羌族俘虏来的女俘”,即姜是女羌人。

著名学者李学勤主编的《字源》中指出:羌和姜本义都是羌人,只是性别不同罢了,“羌”是男羌人,“姜”则是女羌人。

可见,商羌发生冲突时,商人为了表达需要,创造了相应的文字——羌与姜。但起初羌字代表男俘虏,还没有族群的意思,姜字代表女俘虏(或女羌),也与姓氏无关。后来,还是由于表达的需要,就将这个部族命名为“羌”,包括男羌与女羌。在这种情况下,原本代表女羌的姜字就逐渐成为羌人的姓氏。

甲骨文卜辞中,没有显示姜字具有姓氏功能,但从羌姜演化来看,姜字作为姓氏的出现,应该不会早于商朝晚期,乃至是周初时才出现的。而按照古史谱系,最后一代炎帝都比商朝早了1000余年,因此炎帝肯定不可能姓姜,进而蚩尤也不可能姓姜。

最后,既然蚩尤不姓姜,那么他会姓“黎”吗?史书记载,蚩尤战败之后,九黎部落之人就被称之为“黎民”。

如今看来,黎民代表天下万民,今天所有人不分高低贵贱都叫黎民,但实际上在先秦时“黎民”是特别的一群人,随着时代发展范围不断扩大。“黎民”之“黎”代表“墨面”、“黔首”,即脸上刻有黑字,是奴隶的象征,“黎,黑也,民首皆黑,故曰黎民”;“黎民”之“民”就更恐怖了,甲骨文中民字是针刺一目,郭沫若指出横目表示抗命,于是刺瞎一目以为奴征,周初时还保留这一习俗,“周人初以敌囚为民时,乃盲其左目以为奴征。”也就是说,“黎民”本来指一小撮奴隶,后来逐渐扩大到表示底层民众,如今扩大到了所有人。

蚩尤战败之后,部族沦为奴隶,于是被称为“黎民”。由此可见,蚩尤不可能姓“黎”,另外所谓“九黎”部族可能不是蚩尤部族真名,而是胜利者对失败者的贬称,即“九个奴隶部族”的意思。

总之,蚩尤到底姓什么,只能是一个谜团。以笔者愚见,最大的可能是蚩尤、黄帝、炎帝等人没有姓氏,史书记载的他们姓氏,应该都是后人的臆测。

虚竹退隐之后,逍遥派留下三位传人,分别是:一僧、一丐、一魔

金庸的武侠小说总有一种独特的魅力,即便落下了剧终的帷幕,但依旧让人意犹未尽。好比那部荡气回肠的《天龙八部》,在书中的末尾,萧峰为了辽宋两国的和平选择自戕身亡,段誉和虚竹也分道扬镳,踏上了不一样的人生之路,然而读者们仍想知道天龙后期的故事。其实,结合金庸留在原文里的线索来看,虚竹退隐之后,逍遥派还有三位传人,分别是:一僧、一丐、一魔。读书号2023-04-17 17:25:300000他死后,天下大乱二百年

一统天下后,晋武帝司马炎特别得瑟,认为他建立的功业不在汉高祖、汉光武帝之下。有一天,司马炎问大臣刘毅,卿以为,我可以和汉朝哪个皇帝相比?面对自视甚高的司马炎,刘毅直言道:“陛下与桓灵二帝(东汉时期的昏君)是一类。”司马炎有点儿不乐意,说,你这也太不给面子了,我虽不及古人之德,但也不至于像他们那样不堪吧。读书号2023-05-23 10:22:550000关于数字的成语(精选1553个)

关于数字的成语(精选1553个)在中国文明五千年和汉语三千年的历史长河中,中国成语璀璨夺目,蔚为壮观,它是文明的积淀,汉语的精华,智慧的结晶,文化的瑰宝。以下是小编为大家精心整理的关于数字的成语,欢迎大家阅读参考。(点击对应目录可以直接查阅该内容哦!)▼目录▼0000杜甫五排《与李十二白同寻范十隐居》读记

杜甫五排《与李十二白同寻范十隐居》读记(小河西)与李十二白同寻范十隐居李侯有佳句,往往似阴铿。余亦东蒙客,怜君如弟兄。醉眠秋共被,携手日同行。更想幽期处,还寻北郭生。入门高兴发,侍立小童清。落景闻寒杵,屯云对古城。向来吟橘颂,谁欲讨莼羹?不愿论簪笏,悠悠沧海情。0000耗时6天,我将高中生物426个易错点,汇成48页笔记,考试前记得看

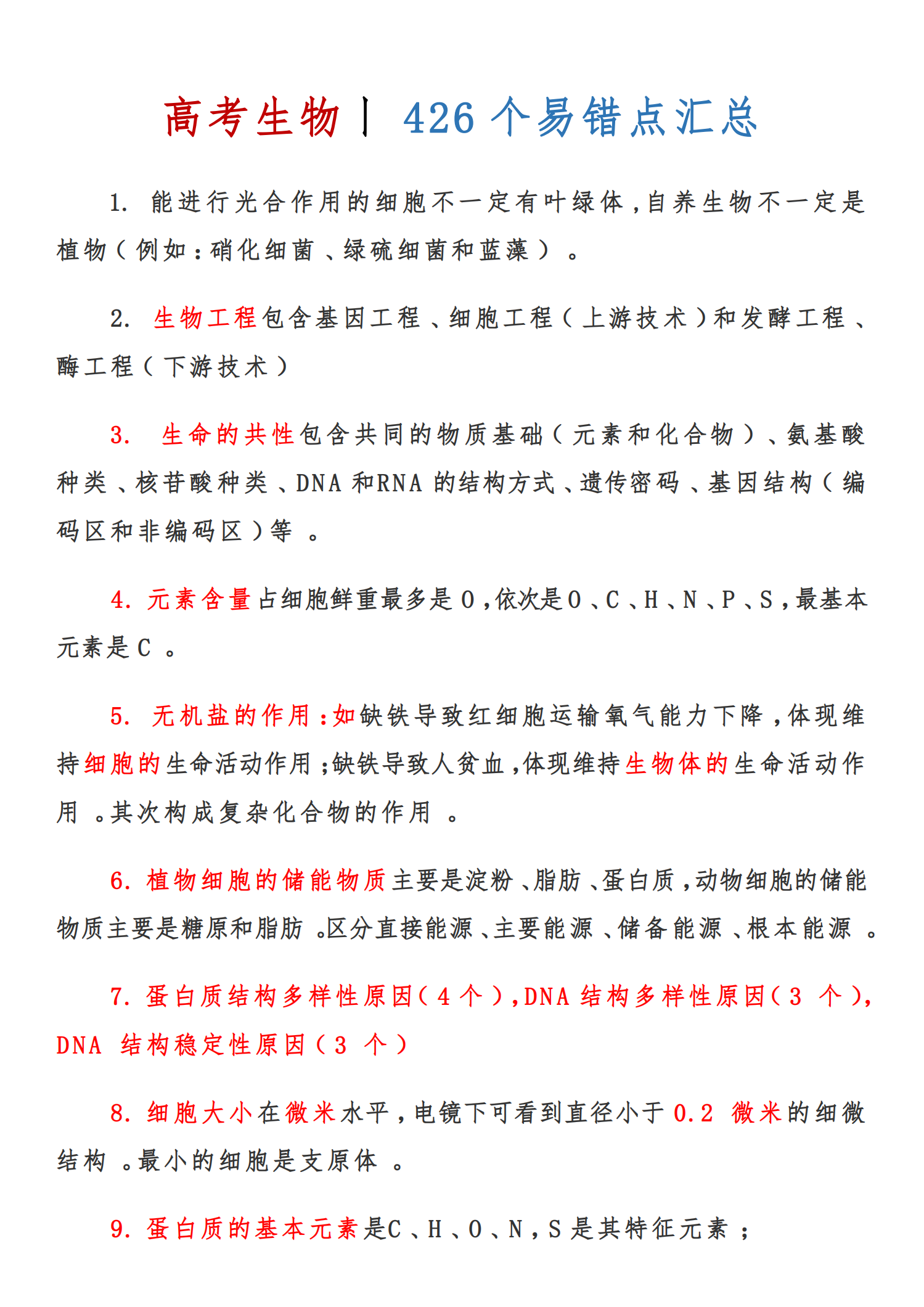

对于高中生物来说,相比于物理和化学而言,生物其实相对来说是比较简单的。主要是因为物理和化学不但是要记住课本之中的基础知识点,还要学会计算和逻辑推理能力,而单单要把其中的知识点都融汇贯通,同学们就已经是困难重重的了,所以说,相对于生物来说是难出很多。而生物却不是这样,它更偏向于文科,需要死记硬背的东西很多,只要同学们把每个知识点在脑海中形成自己的知识网络,那么之后你再学习生物就会变得很容易。读书号2023-04-22 17:29:490000