贝塔的杂文尽管尖刻有力,语言精练,可内容却是如此平淡无奇,枯燥乏味,这个现象本身就说明:一个很有前途的散文作家是在如何自贬身价,这引起了我的兴趣。其实,他有足够的智慧,不会不明白,他是在浪费自己的才华。他为什么这样做?在与几个足以决定作家地位升迁的文学权威谈话时,我向他们提出这样的问题:他们为什么要这样对待贝塔?他们的利益就是党的利益,但这并不需要把贝塔这样的人变成一个完完全全的废物。从他们的角度看,如果他写短篇小说和长篇小说应该对他们更有用,迫使他去写这样的文章,实在是浪费他的天才。“没有人要求他写文章。”我得到的是这样的回答。这十分悲哀,N杂志社的编辑不能赶走他,是贝塔自己坚持要写那些杂文的。他认为:“今天不是搞艺术的时候,应该以更直接的、更原始的手段对大众施加影响。”他想成为一个“最有用的人”。这样的回答至少不乏假仁假义。党一直在强调自己关心文学,希望有最好的文学;但与此同时,却又制造紧张气氛,于是,作家们就开始争先恐后地想使自己的文笔具有质朴的风格。然而,事实是,贝塔自己想专心从事新闻工作,尽管他早已是位高级专家,然而他却抓住一个普通傀儡容易完成的工作去做。他与东方知识分子常见的做法一样:自毁才能。当这样的知识分子手中握着笔的时候,他们的心理过程是相当错综复杂的。试想一下,他要介绍在国际政治方面发生的某些事件,而他非常清楚各种现象的互相依存关系,这些现象只能是交互关系,而不是因果关系。要真实地描述这些关系,那就需要洞察斗争双方的动机,还必须看各方的需求,简单来说,就是要尽最大努力进行全面的分析。那时他却要借助愤怒来写文章:愤怒能立即把事情搞得错综复杂、纠缠不清,愤怒就根本不必去做分析。这是针对各种幻想的愤怒,认为只要与人的意志有关,就与恐惧分不开,恐惧的是:担心自己成为自己的浅薄和幼稚的牺牲品。因为世界是残暴的,就应把一切现象都归结为最简单的和最残暴的因素。作家明白,这样做距事实的真相很远:人类的愚蠢和善意对事态的影响,并不亚于经济斗争;但是,作家在对人类的意愿采取报复行为时,指出,它们是由几种基本法则决定的,同时,作家感觉到自己的优越性,认为自己目光锐利,洞察一切,有足够的力量排除“思想上的偏见”。贝塔在他关于集中营的短篇小说中把自己展示为一个吃得饱、穿得好的犬儒主义者,他在撰写政治杂文时也采用了这种做法。他强调简化、去掉一切幻想、赤裸裸地去表现一切——他作品中的这种倾向一直没有变。可是,朝着揭露世界的赤裸性的方向一直走下去,越走越远,走到某一点上,理智就会毫无作用了。——词汇成了斗争口号,同时也成了只是行动的一种不完善的替代物。捏紧拳头喊口号表达的意思或比词汇体现的意思更好。实际上贝塔自己已走到了这种地步,当他觉得词汇贫乏时,他就写不出令他感到满意的短篇小说或长篇小说,不管怎么说,小说总得持续一段时间,不能只喊口号。他从来就无法在没有仇恨的情况下去冷静观察和分析任何事物,可是他所依赖的运动,是一种加速度的运动,越来越快,使他的仇恨和晕眩之感越来越深。对贝塔来说,这个世界的形状越来越简单,直到任何单独的树和单独的人都已不再具有什么意义,他仿佛不是置身于实实在在的世界,而是处在政治概念之中。因此,他对新闻工作的那种狂热就不难解释了,写文章对他来说就像是成瘾者服用麻醉剂一样,当他放下笔时,他就觉得自己又完成了一件大事。尽管实际上,他的文章中没有一句出自他本人的思想,因为从厄尔巴岛(ElbaIsland)到太平洋的数千名二流记者都是这样写文章的。从这个意义上来讲,他所从事的活动就像士兵在列队行进一样。

“明天我们将统治全世界。”希特勒党卫军士兵高唱着这首德国歌曲,在奥斯维辛集中营焚尸炉冒出的黑烟的背景下大踏步前进。**主义是集体性的疯狂,但德国民众追随希特勒,也不是没有深刻心理原因的。在产生**主义的德国土壤上,那时发生了深刻的经济危机和社会结构危机。年轻的德国人看到的是,魏玛共和国的崩溃和混乱,数百万失业者蒙受屈辱,文化精英迷茫,自己的姐妹为了金钱而卖淫,所有人和所有人为了金钱而斗争。当社会主义的希望破灭后,这些德国年轻人接受了向他们提供的另一种哲学——历史哲学,这种哲学是对作为列宁和斯大林学说基础的同一种哲学的拙劣模仿。把贝塔关进集中营的德国人,也许曾经像贝塔一样,在党的宣传没有把他变成魔鬼之前,是个对世界失望的不幸情人。他也曾渴望秩序和纯洁、纪律和信仰。他蔑视那些不想加入欢乐进军的同胞,说他们私下里抱怨新的运动与许多道德原则相矛盾,说他们是毫无价值的人道主义的残余势力,是不光彩的耶稣哭哭啼啼的信徒。确实他们这些人令人感到骇异:正是在这里,正是现在,可以看到,不仅德意志民族可以得救,而且还能重建世界,而他们在这种唯一的、前所未有的历史时刻,在这千载难逢的良机,居然大胆地提起自己无谓的道德疑虑!当你在自己周围还经常遇到那么多敬奉可笑的偏见的人时,要为建立一种崭新的、更好的秩序而斗争是何等艰难!

贝塔在自己的杂文中看到新的和更好的秩序就在眼前。他相信并且要求:人类在尘世而不是在天堂得救。他对那些企图破坏人类幸福的宿敌恨之入骨。他大声疾呼,要消灭这些敌人。难道那些人不是地球在进入新轨道之时的绊脚石吗?在这个重要的时刻,那些人居然如此大胆地声称,把人关进集中营,用恐惧威逼他们接受政治信仰的做法并不太好。是谁给关进了集中营?阶级敌人、叛徒、流氓恶棍。难道强迫他们去接受的新信仰不是真理吗?这就是历史,历史与我们同在!这就是我们今天看到的熊熊燃烧的历史的火焰!现在有这么一些盲目的小人,他们本应关注该承担的巨大义务,却把时间浪费在斤斤计较那些无关紧要的细节!

贝塔的智慧和天赋现在已经不够用了,因为他意识不到,在他前进的道路上已经埋下了危险的隐患。相反,他的天赋、他的才智和热情把他推向了行动——那时,倒是那些普通人在不冷不热地随机应变,见风使舵,做着只是属于他们该做的事情,奉献环境要求奉献的东西,绝不向并不可爱的恺撒奉献出他们所有的一切。贝塔却心甘情愿地承担了责任。他没有考虑过,最崇高的历史哲学是怎样变质的,如果这种历史哲学用作武力征服世界的手段的话。“明天我们将统治全世界!”

在我为贝塔画了这幅肖像的几个月之后,我得知贝塔去世的消息。一天早上,人们在他华沙的住宅里发现了他的尸体。厨房内煤气灶的截门开着,屋子里的煤气味很重。那些在贝塔去世前几个月,一直在观察他,看到他狂热地积极活动的人们认为,在他公开发表的文章和讲话与他敏感的内心可能感受到的东西之间,产生了越来越大的冲突;他显得非常焦虑,他想回避自己所感知到的巨大差距。他那时常常提起马雅可夫斯基自杀的事。在报刊上还发表了他的那些朋友——波兰作家和东德作家撰写的一系列文章。在《国际歌》的乐曲声中,人们安葬了他,并在遗体上覆盖了波兰国旗。党告别了自己的一位最有前途的作家。

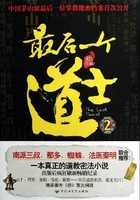

题解:

贝塔的原型。塔杜什·博罗夫斯基(TadeuszBorowski,1922-1951),波兰作家、诗人、政论家。出生于日托米耶什,他童年在乌克兰度过,双亲都曾被流放,1932年他的父母获释后全家定居华沙。“二战”时期他在地下的华沙大学攻读波兰语言文学专业,同时作为建筑公司的仓库管理员参与地下抵抗运动,1943年被希特勒的宪兵逮捕,囚于奥斯维辛集中营,曾担任集中营医院卫生员,后转押至慕尼黑附近的达豪集中营,1945年5月1日被美国第七军解放,1946年回国,从事文化活动,1948年加入波兰工人党。以诗集《不论何方的土地》(1942)登上文坛,诗集表现了参加反***战争一代人的痛苦。他的主要作品有短篇小说集《跟玛丽亚告别》(1947)、《石头世界》(1948),杂文集《从书本和报刊来的故事》(1949)等。他对集中营生活的现实主义描写在当时受到猛烈抨击,被指责为犬儒主义和虚无主义的表现。1951年他在华沙自杀而亡,时年不满29岁。