中国行业的祖师爷(65)梳箆业祖师爷【赫连】

作者:潘长宏(文学之都居士)

2023年5月9日

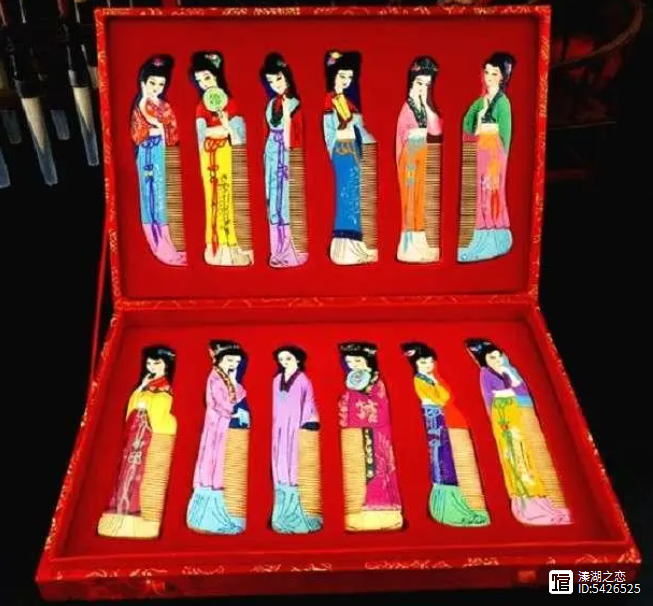

苏南常州的木梳和篦箕,为历史悠久的民间工艺特产。据传源于东晋,至明代已驰名南北,清代曾作为皇室贡品,有“官梳名篦”之美称。旧时城乡妇女梳妆多争相选购,传其有避邪、延寿功能。当地女子出嫁,必以一对黄杨如意梳作陪嫁。梳篦分日用型和装饰型两类,前者朴素无华,价廉物美,为人民大众所喜爱;后者精雕细刻,还镶嵌着珠玉牙石等,比较贵重。梳篦行业一直继承着以家庭副业户为基础,并有篦业公所的行会组织。

制梳业奉赫连、皇甫二位为始祖,

制篦业则供奉春秋时的发明人陈七子为祖师。

每年农历二月十八和九月二十八,梳篦业均要祭祀祖师。中华人民共和国成立后,常州市和武进地区有梳篦生产者近万人,加工户达1200余家,产品产量占全国的四分之一。虽然组建起好几家梳篦工厂,但仍有保持着世袭分散的家庭作坊形式的,继承着传统工序。

制梳业为什么要供奉赫连?据说,梳篦的发源地是江苏省常州市。那里的人世代相传家家户户都做梳篦,至今还有“木梳街”、“篦箕巷”。当年常州有一个叫赫连的年轻人,在战乱中被黄帝俘虏,关在牢里,蓬头垢面,头皮奇痒,只好做了个像五根手指一样的梳子,天天梳头解痒。这事被一个叫皇甫的看守看见了,感到很新奇,就把梳子要过来献给了嫘祖娘娘。嫘祖用此物梳头觉得非常舒服,就去劝丈夫黄帝把赫连放了。黄帝答应了,但为时已晚,赫连早已做了刀下之鬼。无奈,嫘祖就叫皇甫在常州开创梳子的制作,从此留下了梳业制作,这就是要供奉赫连、皇甫的道理。

在社会上还流传着篦业制造的鼻祖,

其一:篦子的来源,传说是出于一个叫陈七子的工匠之手。他为解决梳子齿疏的问题,利用织土布的断竹筘,中间以两根竹棍夹紧作横档,再用麻线结扎牢固,把竹齿削尖磨光,制成了第一把篦子,因为篦齿密,竹齿又有弹性,用它梳头瘙痒,就连头发里的污垢、虱子等都能篦得干干净净。后来这事被官府知道了,就命他开办一家作坊,招收徒弟,专门制作竹篦。由此,竹制的篦子流传开来。陈七子一直活到了73岁,后被大家奉为竹篦的祖师。每年农历三月二十五日,本行同仁即举行纪念陈七子的活动。

其二呢,在我国北方民间还流传着一个更加古老的传说:当年大禹治水,三过家门而不入,长期在外勤奋工作,自己头上生了虱子也不觉得咬。等治好了洪水,回到家中,就觉得虱子咬头皮难以忍受。他只好把鲁班大师请来,为他想办法。鲁班见大禹每天都痛苦地用手指抓头皮解痒,灵机一动,就用木头做了个多齿的木梳,代替手指抓痒。大禹以后每天用木梳梳头,觉得又解痒又舒服,可是头上的虱子还是不能全梳下来。后来,大禹又把鲁班的大师兄张班找来,让他再想想办法来治头上的虱子。张班是竹匠,就用竹子做了比梳子齿密得多的篦子,叫大禹试试看。大禹用这篦子梳头果然很管用,几下就把头发里的虱子刮了下来。于是也就留下了竹篦这一行。

在江湖上卖梳篦是一个不起眼的小买卖,可它却是江湖生意的首领。据说在庙会上五行八作的生意人,都要听卖梳篦的安排,其他生意人谁也不能先响家伙、出声开张作买卖只有等卖梳篦的一张嘴,锣鼓才能鼓起来,叫卖声才能叫起来,生意人才能开张。如果庙会的会头故意刁难生意人,只要卖梳篦的一收摊,其他生意人也会立即收摊不千了,这叫“叩棚”。如果问题解决了,卖梳篦一出摊,其他生意会立即恢复。卖梳篦的都是自产自销,这就足以证明梳篦行在五行八作中的地位。

虚竹也没想到 ,他共有4位传人,2正1邪1隐士,惊艳武林数百年

金庸的《天龙八部》洋洋洒洒,讲述了段誉、虚竹、萧峰三位主角跌宕起伏的江湖故事。整部著作将男女之情、江湖恩怨和家国大义融合在一起,让读者们看得感慨万千甚至血脉偾张。读书号2023-05-24 09:27:550000西游第一女妖:她的心里也曾有过一个远方

文/予舍先生公众号:文史范儿(wenshifan2017)西游记里有很多妖怪。穷到没朋友的黄狮孙儿,喜当舅的大鹏雕,还有人间自有真情在,该出走时就出走的黄袍怪。以及妖到中年,跨不过百年之痒的牛魔王,当然,还少不了我们因太过任性而闪了腰的取经三兄弟。然而,曾经沧海难为水,只有下面这位才真正让我肃然起敬,禁不住连手带脚竖起四根大拇(脚)指。一读书号2023-05-23 13:20:380000班主任:我总结了高中物理60个模型解析,建议收藏,考试会用到

好多同学都是对于高中物理始终是无法去学习,认为物理实在是太困难了,不知道从哪里入手才好。其实高中物理和初中物理不同,高中的物理更加偏向于实际应用和演算,加深了分析,加深了难度。读书号2023-04-23 09:45:150000她是历史上唯一从官妓到“巾帼英雄”女将军!

在喧嚣的世界里做一个沉静的读书人主播:雨朦作者:香蕉鱼梁红玉与韩世忠第一次见面,是在韩世忠的庆功宴上。她是官妓,是红尘里卑微的泥土。他是将领,是沙场上高调的英雄。这两个人,门不当户不对。但人世间的事就是这么奇妙。越是看似不相配的人,越是默契。时间回到一年前。睦州人方腊决定起义了。一开始他手下只有一群山民,不久便发展成几十万群众。梁红玉的祖父,父亲就是其中之一。读书号2023-05-23 13:28:360000班主任:我总结了高考高分作文的万能开头和结尾,建议打印收藏

阅卷老师在高考的阅卷时间很短,任务量也是很大,对于阅卷老师来说,电脑评卷下的脑力,视力劳动都很繁重,在此情况下,高考作文能否吸引老师的目光,让他认真仔细地读你的作文,开篇的出语不凡就显得尤为重要。高考作文必须一开始就抓住阅卷考试的目光,这是高考的形式和阅卷实际所决定的。那么,大家在写高考作文的时候怎样的开篇和结尾才能吸引考试的目光呢?读书号2023-04-22 22:56:360000