刘伯温消极避世,引来朱元璋猜忌

大明王朝的创造者朱元璋,出生在一个贫苦的农民家庭,青年时期赶上家乡濠州大旱,父母和长兄相继病亡,孤苦伶仃的朱元璋把心一横,一头扎进皇觉寺剃度当了和尚。但是,这样的日子也没能安稳多久,灾情严重之下,百姓们颗粒无收,因此庙里的和尚们日日难以果腹,朱元璋只好离开僧门四处流浪。

几年后,饱尝颠沛流离之苦的朱元璋回到了家乡,不料又赶上“红巾军”起义,那个唯一能让他栖身的皇觉寺也在战乱中被烧毁了。恰在此时,发小汤和来信,邀他去投奔红巾军。无所适从的朱元璋为了填饱肚子,放下钵盂投奔了郭子兴.......

十六年的戎马生涯,朱元璋终于从一个放牛娃、行僧,开天辟地成为一个开国皇帝。

陪着朱元璋出生入死的一批人,自然也翻身成了新朝的权贵。

建国后,朱元璋采取“公、侯、伯、子、男”五等爵位,封了李善长、徐达、常茂、李文忠、等人为公爵;唐胜宗、陆仲亨等人为侯爵;汪广洋、刘伯温等人为伯爵;王清、王凤显等人为子爵;王恺、孙炎等人为男爵。

但是,在这长长的一串功臣名单里,根本没有胡惟庸这个人。

是什么让这个既没出谋也没出力的小人物胡惟庸,一跃而上成为了大权在握的一朝丞相?而辅佐朱元璋平定天下、做出巨大贡献的刘伯温又为何只获封三等伯爵?胡惟庸哪来的勇气,明目张胆地用一碗药毒杀开国元勋?

朱元璋下了一盘很大的棋.......

世人皆说“三分天下诸葛亮,一统天下刘伯温”,刘伯温因辅佐朱元璋成就帝业而驰名天下。时至今日,民间依旧流传着有关他的种种传说。

虽说刘伯温是后来加入朱元璋创业队伍里的,但丝毫不影响他成为朱元璋的“心腹”之一。

当时朱元璋的境况很不乐观,左面是势力强大的陈友谅,右面又是钱多的张士诚,一旦这两个人联合起来,朱元璋难免会腹背受敌,结果可想而知。

朱元璋为这事很焦虑,刘伯温却很淡定地分析了情势:张士诚这个人没啥大志向,他只想保住自己那块地方,这样的人不足为惧;相比较起来,处于上游、兵力强悍的陈友谅才是真正的威胁。

太祖问征取计,基曰:“士诚自守虏,不足虑。友谅劫主胁下,名号不正,地据上流,其心无日忘我,宜先图之。陈氏灭,张氏势孤,一举可定。然后北向中原,王业可成也。”

刘伯温建议朱元璋不要去管张士诚,集中精力先打陈友谅,若是先打张士诚反而会陷入腹背受敌的困境。

可以说,在朱元璋改变命运的几次重大选择背后,都有刘伯温的身影。

朱元璋十分依赖刘伯温,经常拉着他在内室长时间密谈,至于谈话内容,很多人猜测与阴阳风水有关。

这样说也并不是没道理的,刘伯温临死前曾让其子刘琏赶快将《天文书》送给朱元璋,还特地交代了一句“千万不要让后人学习此书”,这句话很微妙,是否与刘伯温的死因有关?

抵家,疾笃,以《天文书》授子琏曰:“亟上之,毋令后人学习也。”——《明史》

当年,50岁的刘伯温怀着勃勃雄心跟随了朱元璋,一度认为自己得到了不世之遇,他苦心经营,期盼着有一天能实现他的治世理想。这一天终于来了,可令他失望的是,事态发展与他想象的并不一样......

朱元璋称帝后,朝政大事甩给了刘伯温与左丞相李善长。

刘伯温性情刚烈,疾恶如仇,一心想整肃纲纪,他也这么做了,不论是谁犯了错都严惩不贷。

有一天,李善长的亲信李彬因贪赃枉法而获罪,李善长跑去向刘伯温求情却碰了一鼻子灰,后李彬被斩首,刘伯温也因为这事得罪了李善长。

在李善长带领下,平时刘伯温得罪过的人纷纷找各种各样的理由来诬陷他,在这些人不断挑唆下,朱元璋也渐渐对刘伯温产生了隔阂。

洪武三年,朱元璋开始大封功臣,而刘伯温仅仅获封“诚意伯”,连侯爵都没排上,难怪嘉靖时期还有人为他发声,上书明世宗说:刘伯温的爵位应该同徐达等人一样,并且配享太庙。朱元璋这样安排,实在是不公平。

由此可见,朱元璋对刘伯温已经产生了别样的想法。

在这种无声的打压下,刘伯温告老还乡了。离开南京的时候,那是怎样的一种心酸与落寞?

此后,朱元璋多次召他回京,他都拒绝了。

刘伯温很清楚,再入朝为官,他会沦为朱元璋的一枚“棋子”。

刘伯温归隐之初,朱元璋还时常给他写信询问天象。

此时的刘伯温虽然和从前一样知无不言,但是他开始变得小心翼翼,每次回信都会谨慎地烧掉草稿,终日饮酒下棋,不谈政事,即使这样也挡不住一些人寻踪拜访。

区区一名知县的拜访都让他紧张万分,终不相见。

刘伯温是否察觉到了朱元璋的转变?

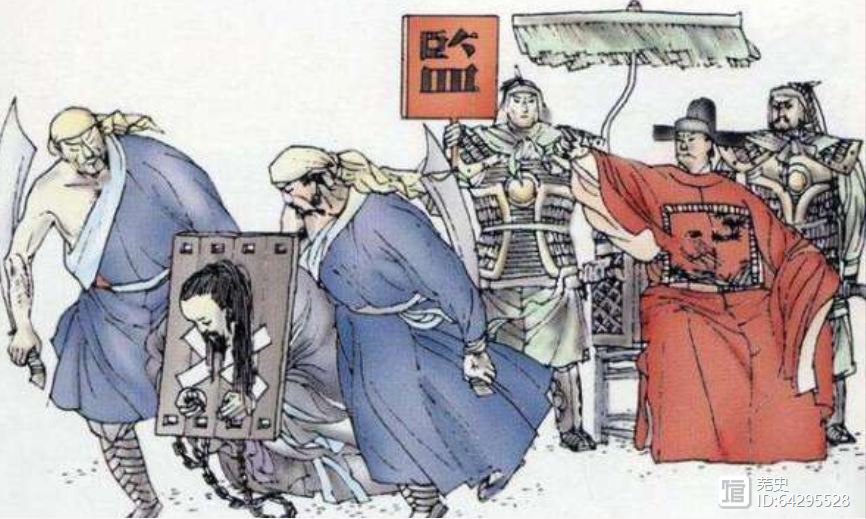

恨不得把自己裹进尘埃里的刘伯温,最终还是被胡惟庸毒杀了。

关于刘伯温死亡的真相,一直以来众说纷纭,有人说实际上刘伯温是忧愤成疾、肝气郁结而亡;更多的人相信是胡惟庸毒死了刘伯温。

其韬迹如此,然究为惟庸所中。——《明史》

胡惟庸难道不怕朱元璋问罪吗?明目张胆地毒死了刘伯温,那一碗毒药的背后,是否有朱元璋的手笔?

如果是这样,朱元璋的动机是什么?

还别说,朱元璋的确是有动机的。

明初, 随着政权的日渐稳固,这个新兴王朝的内部矛盾也日渐暴露出来,朝中逐渐形成两股势力:淮西集团和浙东集团。

在朱元璋长达十几年的创业过程中,以李善长、徐达为首的淮西集团跟随朱元璋南征北战,功绩卓著,“地缘”的纽带将他们与朱元璋紧密地联系到了一起,所以他们在政治军事上占据着压倒性的优势;

而以刘伯温为首的浙东集团,属于后加入的文人势力,他们与朱元璋非亲非故非同乡,经常受到淮西集团的排挤。

两大集团矛盾日益尖锐。

仗着功勋日益傲娇的淮西集团,并不知道他们已经让朱元璋产生了严重的危机感。

原本朱元璋想通过重用刘伯温等人,打压一下李善长等人的势力,从而加强和巩固自己的权力。没想到,他这个心思被刘伯温察觉了,刘伯温不愿意当这枚棋子。

当了别人的棋子,最后都难逃沦为弃子的命运,刘伯温这样足智多谋又有卓越判断力的人,怎么可能将自己卷入权力的旋涡中?

逢李善长因过失受谴之时,刘伯温很聪明地没有去落井下石,反而站出来为他辩护。

这着实让朱元璋大吃一惊。

朱元璋不甘心,再一次以丞相一职试探刘伯温,当时的丞相可是李善长,朱元璋的意图已经非常明显了,刘伯温依然拒绝了。双方不会捅破那层窗户纸,其实朱元璋暗示刘伯温是否愿意帮助自己压制李善长,刘伯温暗示自己不愿意。

初,太祖以事责丞相李善长,基言:“善长勋旧,能调和诸将。”太祖曰:“是数欲害君,君乃为之地耶?吾行相君矣。”基顿首曰:“是如易柱,须得大木。若束小木为之,且立覆。”

李善长罢相后,朱元璋又问刘伯温, 杨宪、汪广洋、胡惟庸,这三人为相如何。

刘伯温说自己朋友杨宪不能“持心如水,以义理为权衡”;汪广洋气量褊浅,更甚于杨宪;胡惟庸则是一匹劣马,必定把车子拉垮。

朱元璋再次提出要任命刘伯温为相之事,刘伯温再次推脱了。

此时的朱元璋其实转变的已经很明显了,他不但没有听取刘伯温的建议,反而重用了这三人。

因为这事,胡惟庸也恨上了刘伯温。

但是,这种“恨”有那么强烈吗?

足以让他冒着获罪的危险去毒杀一名早已归隐的功勋吗?

比起胡惟庸,朱元璋才有这样的动机。

有几位皇帝能够放任一名足智多谋又懂阴阳风水的“高人”不为自己效力而游荡民间?

这类人此时是忠心的,过些年呢,会不会又有另一个“朱元璋”找上门?

想必大家都曾听说过“卧龙凤雏,二人得一,可以纵横天下”这一说法,想必朱元璋也听说过。

刘伯温在皇帝朱元璋眼中,已然成为了“心腹之患”,纵使他归隐山林,都不能让朱皇帝安心。

胡惟庸毒死刘基,发生在洪武八年。

当时有逃兵反叛,官吏们隐瞒了下来没有上报。刘伯温就让儿子刘琏把这件事直接报告给了朱元璋,绕开了左丞相胡惟庸。

这事让胡惟庸很不爽,再加上此前他就对刘伯温怀恨在心,于是上奏告刘伯温,说他因为“谈洋”地方的风水有王气,想给自己当墓地,但是当地的老百姓不同意,刘伯温以权压人。明眼人都知道这是“诬陷”,明明最该相信刘伯温人品的朱元璋,却一反常态剥夺了他的俸禄。

刘伯温深知这件事的严重性,不敢迟疑,亲自跑到京城谢罪。

急火攻心之下,刘伯温病了。生病时,胡惟庸曾“好心”派大夫来给他治病,刘伯温吃了药后,总觉得肚子里出现了一个像拳头大的石头。过了三个月,病势转剧。

刘伯温把这件事暗示给了朱元璋,令他寒心的是,朱元璋不但没有调查此事,还给他写了一段意味深长的话:君子绝交,恶言不出;忠臣去国,不洁其名。(《朱元璋御制文集》)

啥意思?古代的君子,绝交时不说别人的坏话;忠良的臣子离开原来的国家,不洗雪自己的罪过和冤屈。

朱元璋这是在警告刘伯温,还派人护送刘伯温回乡。

刘伯温又何尝不是在向朱元璋表明自己已经喝了那碗药?

刘伯温到家后,病情加重,他将《天文书》交给长子刘琏,让他赶快送给皇上,还交待不要让后人学习此书。回家仅住了一个月,刘伯温便去世了,终年六十五岁。

刘伯温很清楚自己为什么会落得这么悲惨的下场........

那么,胡惟庸的结局如何?

胡惟庸这样的人能爬到一人之下万人之上的地位,首先要感谢的便是“同乡”李善长,给了他这种无名小卒加入朱元璋团伙的机会;其次要感谢他自己没背景、没势力的身份,这样的人朱元璋用起来才会放心。

这个前半生在史书上没任何记载的小人物,靠着察言观色的本事,成为朱元璋手中的一枚棋子。

淮西集团势力日益强盛,这也成了朱元璋的心病。

很快,他相中了胡惟庸这样没根基的人。

胡惟庸的确很“庸”,他就没想过自己凭什么能够获得“宠信”?他是出过谋略还是治世有才?

对于他来说,一跃成为手握大权的丞相是祖坟冒青烟了。

殊不知,这位置多么“高危”。

朱元璋借他的手,一步步清除了刘伯温、李善长等人,由着他为所欲为、作威作福。

为什么?

朱元璋渐渐感觉到威胁皇权的不是某个人或者某个集团,而是沿袭了两千多年的“丞相”之职。

胡惟庸一人把权,生杀废黜大事,有的不报告朱元璋便径直执行。内外各部门的奏章,他都先拿来看,凡是陷害自己的,便扣下不上呈。

这枚“棋子”命不久矣。

这个日子很快来了......

洪武十三年,胡惟庸称他家的旧宅井里涌出了醴泉,邀请朱元璋前来观赏祥瑞。朱元璋走到西华门时,一个名叫云奇的太监突然冲了出来,指着胡惟庸家的方向,急得说不出话来。

朱元璋感觉很蹊跷,登上宫城才发现胡惟庸家墙道里都藏着士兵,于是立即下令将胡惟庸逮捕,当天即处死。

要知道四天前,涂节告发胡惟庸毒死了刘伯温,他意图谋反。朱元璋怎么还会去醴泉?

又为什么不等胡惟庸申辩便急于将他当天处死?

随后还直接废除了丞相制!

不难看出,棋子用得差不多了,该弃了。

胡惟庸案前后株连竟达十多年之久,牵连了三万多人,还没“清除干净”。事后朱元璋还亲自颁布《昭示奸党录》,告诫臣下,切以胡惟庸为鉴。

胡惟庸生前与死后,都难逃“棋子”的命运。

朱元璋用区区一个小人物,拔除了多少威胁,这盘棋局实在是高深得很!

金庸被一帮名人狂骂:武侠=瞎编,金庸=低俗

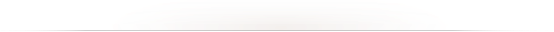

有誉,必有谤。金庸也是如此。他在小说上、商业上获得了惊人成就,但与此同时,他也一直备受争议。2018年10月30日,金庸去世了。全民哀悼。一个时代落幕了。人间再无武侠。似乎没有任何一个作家,能像金庸这样,因为离开而让全民心碎。整个微博一片烛光,朋友圈同样泪水涔涔。但没办法。我们都是看着金庸长大的啊。70、80年代的人读他的小说,90年代的人,看他的武侠电视剧和武侠电影。读书号2023-05-23 11:32:110000高考百日冲刺:我总结了高考物理15种快速解题技巧,记得打印哦

高中物理与初中物理的差距还是很大的,难度也是不在一个级别,初中的物理更多的是在于初识和了解,懂得物理这一门学科到底学的是什么内容,而高中所学的物理更多的是研究每一种物体的运行法则和规律。。。所以这样也就有了物理的公式和定义。读书号2023-04-22 17:50:100000王安石对联三难苏东坡,千古绝对传千年,老百姓津津乐道

对联俗称对对子,深受老百姓的喜爱。古代有许多关于对对子的民间故事,流传千百年,让老百姓们津津乐道。我是真游泳的猫,一个喜爱对联的读书人。记得关注我哦。今天我就和大家分享一个民间趣味对联故事:王安石对联三难苏东坡,千古绝对传千年,老百姓津津乐道!话说大宋朝人才济济,文人辈出。这其中,最厉害的要属四川眉山的苏东坡一家。读书号2023-05-23 09:28:020000孙悟空将老君的造像丢进茅坑,老君为何不发火?你听邓天君说了啥

文/金宝讲故事历经十四年的奔波劳碌,唐僧的取经队伍成功地来到了灵山的雷音寺。孙悟空由于表现突出,被如来嘉奖为斗战胜佛。对于孙悟空,如来是这么说的:“孙悟空,汝取经路上降妖伏魔有始有终……”读书号2023-04-16 13:28:250000