夏朝还没有系统性文字,真的吗?考古发现重要证据

甲骨文出土之后,当时学者研究发现商朝世系与史记中的几乎一样,由此学者们推断史记中的夏朝世系大抵也是真实的。如果夏朝世系是真实的,而夏朝历代帝王有名有姓,自然不难推断夏朝已有比较系统的文字了。与此同时,甲骨文是一种成熟的、系统的文字,按照文字演化逻辑,之前必然还有一种“初熟文字”作为过渡,“初熟文字”存在时间应该涵盖夏朝,因此夏朝使用的极有可能是“初熟文字”。

传世文献中提到,《易经》三部曲分别为夏朝《连山》、商朝《归藏》、周朝《周易》,我们熟知的《尚书》本名为上古之书,内容涵盖尧舜禹等,《左传》中提到上古《三坟》等等。也就是说,古人认为夏朝已经“有策有典”,只是这些夏朝典籍没能传承下来。

但无论是从甲骨文推断夏朝情况,还是从文献中记载的夏朝书籍来看,这些都不能作为“夏朝已有较为系统的文字”的确切证据,最直接的证据是像挖出甲骨文一样从地下挖出夏朝文书,铁证如山之下自然可以驳斥一切质疑。然而迄今发现的夏朝时段的遗址中,只有一些零星的、是不是文字还存在争议的刻符,肯定谈不上“夏朝有系统的文字”。那么,夏朝真的没有较为系统性的文字吗?其实考古也发现了一些重要的证据。

在河南洛阳偃师,上个世纪考古发现二里头遗址,该遗址距今3800~3500年,起始时间为夏朝中期,结束于商代早期。在二里头遗址中,青铜爵是广为人知的一种文物,其中乳钉纹青铜爵更是广为人知,但这种青铜爵出土极少,大部分青铜爵造型见下图。所谓“爵”,本身是一种盛酒的容器,古代每个人享受的规格都有规定,后来“爵”由容器升级为代表贵族特权地位的爵位。

二里头青铜爵胎体轻薄、制作粗糙、三足轻细,呈椭圆形器身,流长而狭,短尾,流口间多不设柱,整体造型比较简洁。与之不同的是,商代中后期的青铜爵,演变为圆身、圆底,流口增高,多设一柱或二柱,柱身加长并向后移。也就是说,商代青铜技术比夏代的更先进,所以才能造出更为厚重的青铜爵;在造型上,夏代的比较简洁,商代的比较复杂、圆润。

艺术源于生活,文字是应社会需求而生,反映的是时代印记。因此,如果夏代已有使用文字的习惯,那么夏代“爵”字应该会与上图大致相仿。

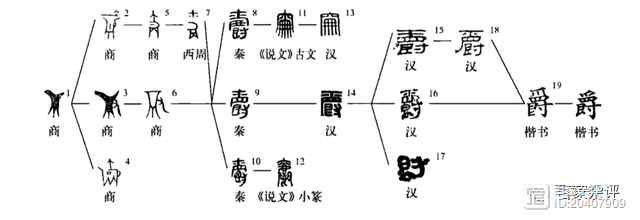

近年来,学者们在研究甲骨文时,惊奇地发现甲骨文中的“爵”字初始字形,竟然与夏代青铜爵或商朝早期青铜爵一样,而与商朝中晚期的不太相同。甲骨文中的爵字(见下图)最早字形,没有在“流口”上设立柱子,整体造型也更像夏代的青铜爵。后期爵字字形与前期有一定差别,这是商代后人根据当时青铜爵的形状作了一些加工。

中国社科院考古研究所研究员杜金鹏指出:“商代甲骨文中有的爵字,所摹形制的爵,显然应是二里头文化或至迟是二里岗期商文化的爵,而在商代晚期已不可见。”也就是说,夏代造型的青铜爵,在商代中晚期之后已经不可见,但商代爵字却是夏代或商代早期的器物造型。由此不难得到一个推论,爵字最迟出现于商代前期,最早出现时间应该是在夏代。

如果爵字始于夏朝,那么无疑说明当时已有成熟的造字思维、造字方法,对夏朝中后期出现的青铜爵都创造文字来表达,对其他日常事物会不会给予造字表达?而一旦日常事物基本都有相应的文字表达,文字也就慢慢地有了系统性。(下图,商代中晚期青铜爵)

由于爵字还有可能是商代早期创造的,不能百分百的肯定始于夏代,因此也就不能通过爵字来推断夏朝文字状况。不过,考古发现的一些夏朝时期的遗址,其遗址本身却隐藏着夏朝文字的秘密,比如阳城与二里头遗址。

在河南郑州登封市,考古发现一座上古遗址——阳城遗址(又称王城岗古城),始建于4070年左右,处于龙山文化晚期。上个世纪,考古专家在此发现一座小型上古遗址,面积大约1万平米,还出土了一些早期青铜器,学者考证古籍与地望认为此地就是大禹都城阳城,但问题非常明显,阳城面积太小了,不太符合当时大禹的地位。本世纪初,专家在阳城遗址周围再度调查时发现,原来在这座小城外面,还套着一座大城,总面积高达30万平米,其中大城的城墙夯土呈黄色,土质纯净且坚硬,是逐层夯筑而成,有一定的技术含量。学者们认为,小城是鲧之城,大城是大禹之城,是大禹治水之后所建的城池。

在河南洛阳偃师区,考古发现二里头遗址,面积不少于3平方公里,是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都,遗址内发现有宫殿、居民区、制陶作坊、铸铜作坊、窖穴、墓葬等规划明确的各个功能区,还出土了大量青铜器、陶器等。关于二里头遗址,如今早已广为人知,在此不再赘言,总之这座遗址彰显的文明水平之高令人惊叹。

阳城遗址是夏朝早期都城,二里头是夏朝中晚期都城,这两座古城极具代表性,两者之间无论是规划设计,还是筑城技术、青铜技术等,二里头都远比阳城遗址的先进,说明文明在发展进步。那么,两座古城是怎么造出来的,里面的青铜器等技术是如何积累的?文字之前,上古人类是采用口传或结绳记事,以这两种方式传承时,能否造出规模庞大的古城等?显然不太可能,只有出现了较为系统的文字,让知识与技术可以传承积累下去后,才能造出如此恢弘的都城,造出造型越来越精美、技术越来越先进的青铜器等。

根据文献记载与考古发现,夏族大约生活在如今郑州周边,而在这一区域考古发现过很多上古遗址,其中在夏代之前的遗址中,最有名的是贾湖遗址、双愧树遗址与高城遗址。

在郑州南边的漯河舞阳县,考古发现距今7000年以上的贾湖遗址,出土了一批刻在龟甲上的贾湖刻符(见下图),专家发现这些刻符在书写工具、造字原理上与甲骨文有着惊人的相似性,“贾湖契刻的发现,为商代甲骨文的历史源头探索提供了可靠的证据”。在郑州西北的洛阳巩义,考古发现双愧树遗址,是中国农桑文明发展史上最早的代表,有着仰韶文化晚期最大的核心聚落群与当时唯一大型城址群,更还有“北斗九星”等,这里是一个上古河洛古国的都城,学者认为“中华5000年文明的源头,目前来看,就在双槐树”。在郑州之北的濮阳地区,考古发现高城遗址,学者对照文献记载,认为可能是颛顼、帝舜的都城。总之,夏族生活的区域文明发达,传承久远,区域族群众多、竞争激烈,而夏族能在这一区域脱颖而出,并建立统治四百年的夏朝,可能不单单是武力强大,还有以文字为代表的文明的力量。

即便大禹之前,夏族没有文字,但夏朝建立之后也应该使用文字了。甲骨文揭示,商朝始祖叫“契”,商契之父叫帝俊,也即帝舜或帝喾,因此大约在4000年前时商族人就已有了文字记载。如果没有文字记载,商人焉知先祖之名?而在大禹之后、商汤之前,商族是夏族的臣子,那么属于当时文明中心、权力中心的夏族会没有文字记载吗?

综上可见,尽管没能发现夏朝系统文字的证据,但无论是考古佐证,还是文字演化逻辑,或者是文献记载,一切都说明夏朝早已存在较为系统性的文字。

既然种种迹象表明夏朝已有文字,乃至已有文书,那么为何找不到呢?其实,这可能与文字载体有关。甲骨文中的“典”字字形,就与我们熟知的竹书一样,甲骨文中的“书”字字形,就是手抓毛笔的样子,距今4000年前的石峁遗址与陶氏遗址中都有毛笔留下的痕迹,因此商朝早已开始用毛笔在竹简上写字,而夏代可能也是如此,只是夏人没有殷人那样因祭祀的特殊需要而有在龟甲上刻字的习俗。由于时间久远,夏商时期的竹书或许已经腐朽成泥,才导致如今找不到夏朝文书的困境。所以,不是夏朝没有文书,而可能是已经腐烂了,或者说还没有找到。

1996年母亲苦寻25年被拐子女,见面后却不敢相认,当初为何被拐?

文丨孙虎的书房编辑丨孙虎的书房2021年,湖北恩施公安局门前,失散25年的母子三人紧紧拥抱在一起。母亲田琼英痛哭着说:“我的孩子们啊,妈妈找了你们这么多年,找的好苦!你们还活着...对不起,妈对不起你们...”“妈,我不怪你,你也不要自责,我现在也有了家庭,过得挺好的。”“是啊,我也遇到了自己喜欢的人,这些年来没吃过什么苦。”她的儿子和女儿纷纷说道。读书号2023-05-25 21:52:500000班主任:我将高中语文的文言文常识,汇成24页笔记,考试经常出

有关于高中语文的文言文部分,一直都是大家所感到困扰的,如果不看文言文释义的话根本看不懂整篇文章具体讲的是什么意思,自然也就无法去做答相关题型了,也就无法提高自己的语文成绩,虽然说在整篇的语文考卷中,考察文言文的分值只占到了10%到20%左右,但是在众多的语文题型中,文言文这一部分确是最好拿到分数的一类题型了。读书号2023-04-22 17:19:220000